WISSEN

Arbeit und Gesundheit

In Deutschland gibt es gut 400 Hochschulen mit fast einer dreiviertel Million Beschäftigten – eine davon sind wir. Aktuell sind alle Arbeitswelten im Umbruch, auch die der Hochschulen. Fast alle Arbeitsprozesse sind davon betroffen. Vor allem Wissens-/Interaktionsarbeit beschleunigt sich rasant, wird komplexer, digitaler und intensiviert sich. Das fordert die psychische Gesundheit heraus, wie kaum zuvor.

Es gibt verschiedene Gefährdungsbeurteilungen. Die psychische Gefährdungsbeurteilung ist seit 1996, erneuert 2013, im Arbeitsschutzgesetz verankert. Sie ist Teil der Europäischen Arbeits-

gesetzgebung und gehört in 11 EU-Ländern zur Nationalen Arbeitsschutzstrategie, auch in Deutschland. In der DIN EN ISO 10075 sind Richtlinien zur Arbeitsgestaltung psychischer Belastungen standardisiert.

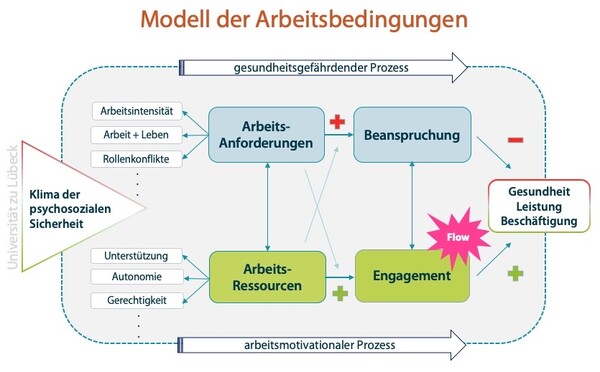

Das Arbeitsanforderungs-Arbeitsressourcen-Modell (JD-R) kombiniert mit dem Psychosozialen Sicherheitsklima (Bakker & Demerouti, 2007; Dollard 2012).

Forschung zeigen

„Im Focus: WIR!“ ist besonders, denn WIR beforschen UNS und führen nicht nur ein Projekt durch. Ganz konkret und intensiv beforschen wir drei Aspekte: Flowerleben in der Arbeit, Organisationsbereitschaft für psychische Gesundheit und Implementierungsqualität.

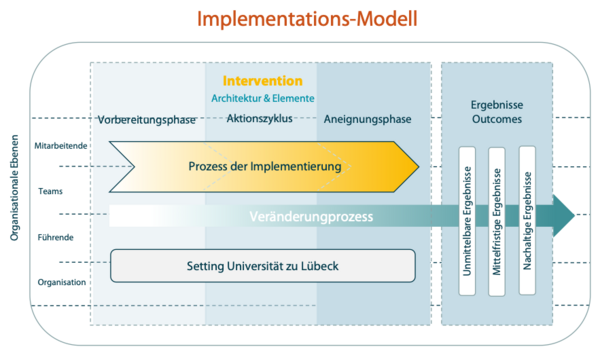

Bewertungsmodell zur Implementierung komplexer, organisationaler Gesundheitsinterventionen (Fridrich, Jenny & Bauer, 2015).

Quellen:

Bakker AB, Demerouti E (2007). The job demands-resources model: state of the art. JManage Psychol 22:309-328.

Dollard, MF & Baker, AB (2010). Psychosocial safety climate as a precursor to conducive work environments, psychological health problems, and employee engagement. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 83(3), 579-599.

Fridrich A, Jenny GJ, Bauer GF (2015). The Context, Process, and Outcome Evaluation Model for Organisational Health Interventions. BioMed Research International. DOI 10.1155/2015/414832

Unterstützen Sie unsere Forschung

Implementationsforschung schaut vorher auf Einflussfaktoren, damit es nachher gelingt. Dem Vorgehen folgten auch wir und viele von Ihnen haben uns dabei unterstützt – in Fokusgruppen, durch Einzelgespräche und durch die Analyse von Dokumenten/Berichten zum Organisationsgeschehen an der UzL. Das hat das Projekt wachsen lassen zu dem, was es jetzt ist – es ist nicht fertig, aber auf dem Weg und es darf sich weiterhin ändern, damit es für uns alle gut passt.

Wir werden das Umsetzen intensiv begleiten und wissenschaftlich beforschen. Wir freuen uns, wenn wir dafür im Projektverlauf wieder auf Sie zählen können.

Es wird immer wieder Fragen geben, die nur Sie beantworten können. Deshalb planen wir zu bestimmten Zeitpunkten Einzel- und Gruppeninterviews. Wir sind sicher, Sie werden sich wieder aktiv daran beteiligen! Jeder ist willkommen!

Und jeder, der mitwirkt hilft, Arbeitsgesundheit für uns alle besser zu gestalten.